Dieses schriftliche Interview geht auf ein Online-Gespräch mit Vina Yun zurück. Die Fragen stellte Marina Rauchenbacher.

Wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema der koreanischen Diaspora in Form eines Comics beschäftigt hast und dabei „autofiktional“ vorgegangen bist, wie du es in einem Interview einmal genannt hast?

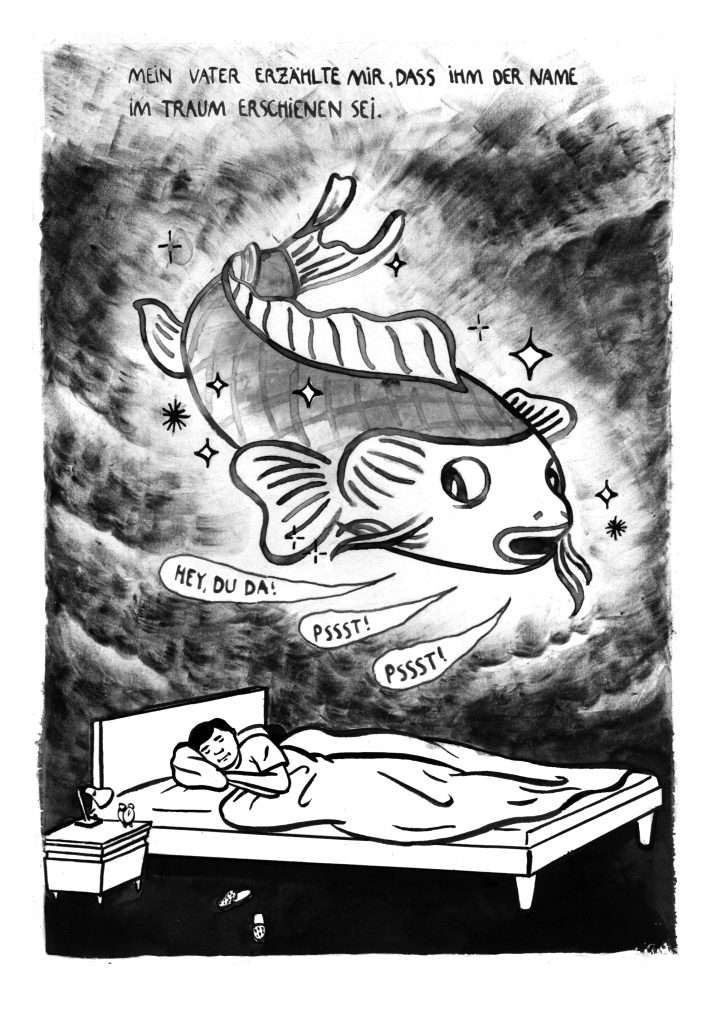

Zum einen ist es eine Reverenz an meine eigene Familiengeschichte: Meine Eltern kommen aus Korea, wo – wie in vielen anderen asiatischen Ländern auch – Comics viel präsenter und selbstverständlicher Teil des Alltags sind. Ihnen haftet nicht der Ruf als Trivialliteratur für Kinder und Jugendliche an, wie es im deutschsprachigen Raum lange Zeit der Fall war und teilweise bis heute noch ist. Bei uns zu Hause gab es immer Comics, meinen Vater etwa, der Germanistik studiert hatte, sah ich zu Hause öfter mal mit einem Comicbuch in der Hand.

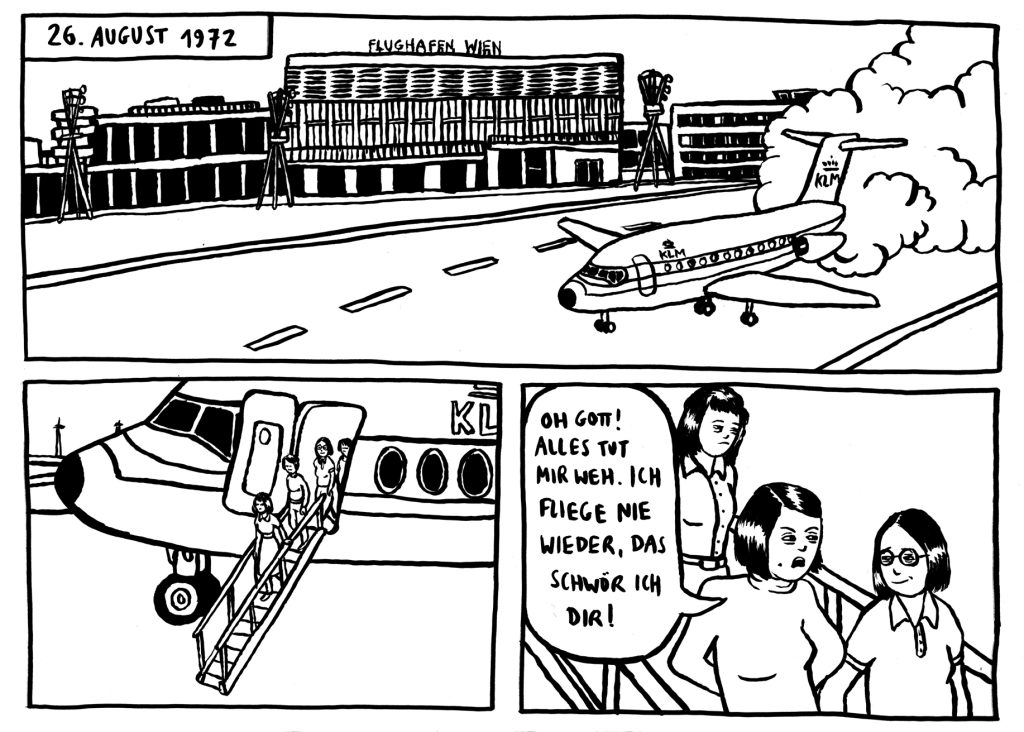

Zum anderen wollte ich diese komplexen Themen von globaler Arbeitsmigration und postmigrantischer Identität in ein Format packen, das niederschwellig und unterhaltsam ist und auch Leute anspricht, die gar nichts über die Geschichte der koreanischen Krankenschwestern wissen, die in den 1970ern nach Österreich kamen. Oder über deren Kinder, die hier als sogenannte Zweite Generation aufgewachsen sind. Grundsätzlich hatte ich wenig Lust, die linke, akademisierte Bubble zu bedienen, in der ich mich selbst bewege. Vielmehr ist Homestories der Versuch, die Geschichte der eigenen Community nachzuerzählen, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist – selbst viele der Zweiten Generation wissen wenig über die Vergangenheit ihrer Mütter, es war ja vor allem eine Migration junger Arbeiterinnen.

Homestories ist nicht die definitive Geschichte der hiesigen koreanischen Community, ich verstehe sie vielmehr als eine von vielen. Daher war es für mich recht naheliegend, autofiktional und semidokumentarisch zu arbeiten, also autobiografische und dokumentarische Elemente mit fiktionalen zu vermischen. Hinzukommt, dass die eigenen Erinnerungen ja oft unzuverlässig, brüchig oder widersprüchlich sind und von den Betroffenen selbst immer wieder eingepasst werden in eine für sie sinnstiftende Erzählung. Da gibt es eine gewisse Grauzone zum Fiktionalen. Nicht zuletzt, denke ich, hat die Entscheidung für das Autofiktionale auch mit einer bewussten Distanz zu „großen“, klassischen Erzählweisen – männlich, „westlich“ zentriert etc.– zu tun, die andere Perspektiven marginalisieren oder überhaupt ganz auslassen. Für all diese Aspekte sind Comics natürlich ein tolles Spielfeld.

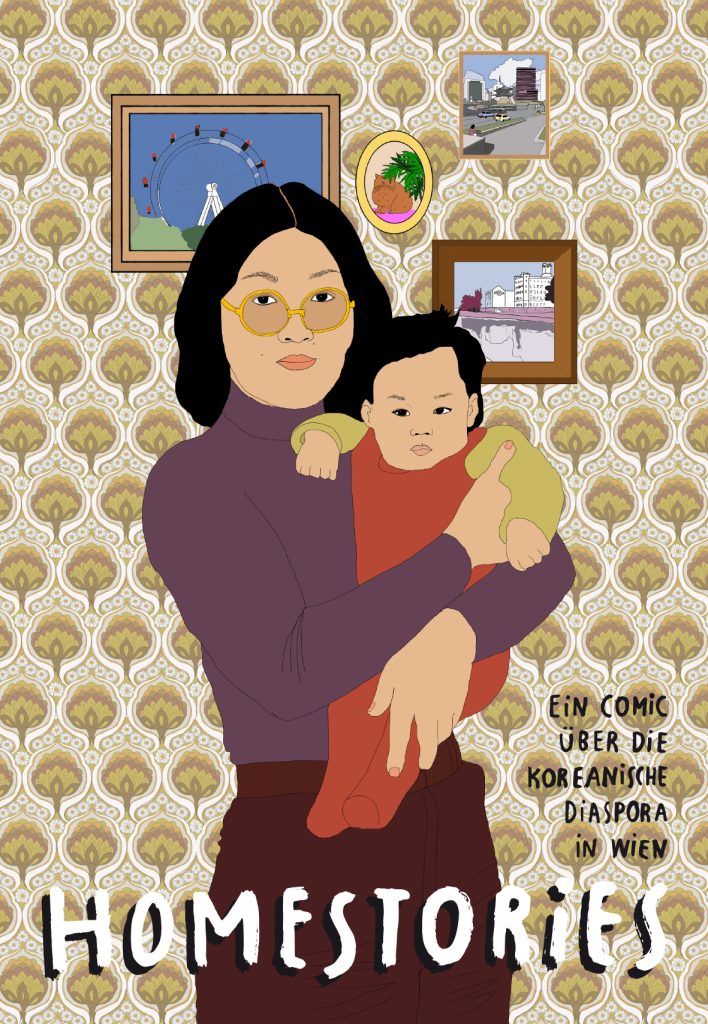

Du hast bei Homestories mit mehreren Künstlerinnen zusammengearbeitet: Tine Fetz hat den ersten Teil gestaltet, Patu den zweiten, Moshtari Hilal die „F.A.Q.“s im zweiten und von Sunanda Mesquita stammt das Poster zum Comic. Das ist eine sehr spannende Herangehensweise! Was war die Motivation dahinter bzw. wie hat sich der Arbeitsprozess gestaltet?

Wie schon angedeutet wollte ich, anstatt bloß eine Perspektive zu favorisieren, mehrere Erzählstimmen miteinander kombinieren. Da war es nur logisch, dass sich das auch visuell manifestieren soll. Außer Sunanda Mesquita aka decolonial killjoy, die in Wien lebt, kannte ich die anderen Künstler*innen nicht, als ich die Idee für Homestories entwickelte. Jobbedingt bin ich einige Jahre lang zwischen Österreich und Deutschland gependelt und hatte so die Möglichkeit, mich mit Tine Fetz, Moshtari Hilal und Patu zu treffen, die alle in Berlin wohnen. Und ich hatte totales Glück, dass die drei gleich zusagten.

Die große Herausforderung war, Bilder zu einer Geschichte zu schaffen, die weitgehend unsichtbar ist oder „vergessen“ wurde. Wir hatten viele Online- und Offline-Treffen und es gingen ordentliche Mengen an Bild- und Textmaterial hin und her, das ich recherchiert hatte. Zum Beispiel: Wie sah Seoul in den 1970ern aus? Oder der Wiener Prater? Ein Spital der damaligen Zeit? Insofern ist Homestories nicht nur ein Comic über die koreanische Arbeitsmigration nach Österreich, sondern auch einer über das Wien der Siebzigerjahre, das damals sehr anders aussah als heute. Ich habe auch etliche Bilder aus Fotoalben meiner Familie zur Verfügung gestellt – das Homestories-Poster etwa basiert auf einem tatsächlichen Babyfoto von mir.

Homestories war mein allererstes Comicprojekt und für mich ein Trial-and-Error-mäßiges Herantasten. Ich glaube, meine ersten Entwürfe für das Skript waren eher fürchterlich, das hat es den Zeichnerinnen sicherlich nicht gerade einfach gemacht, die sich sehr viel eingebracht haben. Zumal die Zeit sehr knapp war, da das Ganze im Rahmen eines Arbeitsstipendiums von kültür gemma (https://kueltuergemma.at) umgesetzt wurde und bis zu einer bestimmten Deadline fertig werden musste.

Im Nachwort zum ersten Band sprichst du über deine Recherchearbeit. Welchen Spuren bist du nachgegangen?

Ich habe mit insgesamt zwölf Koreaner*innen der ersten und Zweiten Generation Interviews geführt, inklusive meiner eigenen Mutter. Und ein paar Zeitungs- und Pressearchive durchgeschaut. Ansonsten gibt es sehr, sehr wenig dokumentiertes Material – oder ich bin einfach nicht darauf gestoßen. Wenn jemand mehr weiß, freue ich mich über jegliche Hinweise. Aus Mangel an hiesigem Quellenmaterial habe ich auch solche aus Deutschland herangezogen – die sind ebenfalls nicht üppig vorhanden, aber hier wurde schon früher begonnen, die Migrationsgeschichte der koreanischen Krankenschwestern aufzuarbeiten. Total wichtig war hierbei das Buch zuhause von Sunju Choi und Heike Berner, die mehr als ein Dutzend autobiografische Erzählungen von deutschen Koreanerinnen und ehemaligen Krankenschwestern gesammelt haben.

Jedenfalls wäre es wirklich wichtig, diese Geschichte auch für Österreich gründlicher zu erforschen und niederzuschreiben – und sich dazu auch die Verbindungen zu Deutschland und zur Schweiz anzuschauen, denn vom Pflegenotstand sprach man hier schon seit den 1960er-Jahren. Und nicht nur aus Korea, auch aus vielen anderen Ländern wurden Krankenschwestern und Pflegekräfte geholt.

Ein wichtiges Stilmittel von Homestories ist Witz – so etwa in der „Staubsauger“-Episode in den „F.A.Q.“s, in der es zentral um Rassismus geht. Was leistet Witz für dich – besonders beim Thema Rassismus?

Das Letzte, was ich wollte, war, eine tragische Opferstory zu präsentieren. Gerade Alltagsrassismus ist etwas, das sich schwer fassen lässt, weil er oft unbewusst und vordergründig ohne „böse“ Absicht geäußert wird. Harmlos ist er trotzdem nicht, zugleich geraten Betroffene da mitunter in völlig absurde Situationen. Zum Beispiel ist die von dir erwähnte Episode einer Geschichte nachempfunden, die mir eine Freundin erzählte: Sie wollte in einem Geschäft einen Staubsauger kaufen, doch der Verkäufer war total fixiert auf ihre „tollen Deutschkenntnisse“ – obwohl sie Deutsche ist, halt bloß mit einem als „asiatisch“ wahrgenommenen Äußeren.

Ich finde es wirkungsvoller, all dem mit bissigem Humor beizukommen als mit dem Zeigefinger. Auch wenn Witz Rassismus nicht einfach zum Verschwinden bringt, kann er doch das, was als „normal“ gilt, unterbrechen und die üblichen Hierarchien aufwirbeln, zumindest temporär. Übrigens: ein Comic, den ich schon mehrmals gelesen habe und der mich immer wieder zum Lachen bringt, ist Lynda Barrys One Hundred Demons. Ich liebe ihn!

Es gibt ein sehr schönes Interview mit Barbara Eder aus 2010, in dem Barbara erläutert, dass in Comics der „imaginative Raum eines ‚Dritten Ortes‘ dargestellt werden“ könne, „mit dem sich viele MigrantInnen identifizieren, die sich weder dem Herkunftsland ihrer Eltern noch der Kultur im Einwanderungsland zugehörig fühlen.“ Ist der Comic selbst so ein Ort oder gibt es dort solche ‚dritten Orte‘?

Ich glaube ja. Gerade weil von Comics nicht erwartet wird, eine vermeintlich objektive Wirklichkeit wiederzugeben, bieten sie einen Freiraum, die hybriden Lebensentwürfe, die multiplen und simultanen Zugehörigkeiten, die Disidentifikation mit herkömmlichen Identitätskategorien darzustellen, wie sie so viele Migrant*innen und postmigrantische Generationen empfinden und leben. Damit geht auch ein verändertes Geschichtsbewusstsein einher, das sich aber eben nach wie vor nicht in der öffentlichen Erinnerung niederschlägt – und das auch eine andere Sprache, andere Bilder und andere Narrative verlangt. Ich würde mir wünschen, dass noch viele weitere Comics aus den verschiedensten Communitys folgen, die Migration und Postmigration neu erzählen – und so das Bild eines „homogenen Österreichs“ als die eigentliche Fiktion entlarven.

Unsere aktuellen Termine mit Gästen aus der österreichischen Comicszene findest du unter www.oegec.com/aktuelles.